Rilevamento

a STRACCIACAPPA

INQUADRAMENTO

GEOGRAFICO

Il centro eruttivo

di Stracciacappa è ubicato nel settore orientale del complesso

vulcanico sabatino, ad Est del lago di Bracciano, nelle immediate vicinanze

del centro eruttivo di Martignano.

INQUADRAMENTO

GEOMORFOLOGICO

Nel Lazio la messa

in posto di lave, piroclastiti di ricaduta e soprattutto di imponenti

colate piroclastiche, connesse ad un’attività altamente

esplosiva, ha originato ampi plateau debolmente digradanti dalle aree

centrali, dove si rinvengono i centri vulcanici principali, verso le

zone periferiche. Il distretto vulcanico alcalino – potassico

dei Monti Sabatini (assieme a quello dei Monti Vulsini), interessato

da una attività di tipo areale, è morfologicamente ampio

e piatto. È caratterizzato dalla presenza di diversi centri vulcanici

sparsi su una vasta area, e nella zona centrale, da una ampia depressione

vulcano – tettonica occupata dal lago di Bracciano. Nei Distretto

vulcanico Sabatino le forme vulcaniche più evidenti sono rappresentate

nel settore orientale dalle depressioni calderiche di Sacrofano e Baccano,

mentre nel settore centro - orientale appaiono molto evidenti morfologicamente

numerosi crateri legati all’attività idromagmatica finale,

come quelli di Martignano e Monterosi, occupati dagli omonimi laghi,

e come quello oggetto del rilevamento: Stracciacappa. Nel settore più

occidentale le principali forme vulcaniche sono rappresentate dai numerosi

coni di scorie e lave che bordano verso N il lago di Bracciano.

INQUADRAMENTO

GEOLOGICO – STRUTTURALE

Il vulcanismo del

Lazio, sviluppatosi a partire dalla fine del Pliocene, è parte

della provincia vulcanica Tosco – Laziale, impostatasi in una

fascia strutturalmente depressa parallela alla costa tirrenica. L’area

è compresa tra il settore più elevato della catena appenninica

e le zone costiere, al margine del bacino del Tirreno. Le rocce vulcaniche

della provincia tosco – laziale possono essere raggruppate in

diverse serie comprendenti rocce da acide a intermedie e rocce potassiche.

Al primo gruppo appartengono termini di natura ibrida tra componenti

di origine crostale e mantellina. Al secondo gruppo appartengono, invece,

rocce ad alto contenuto di K. Nel Lazio il vulcanismo ha originato una

serie di distretti vulcanici a prevalente attività esplosiva

subaerea, che si alternano con strutture ora centrali ora laterali.

Il distretto sabatino è uno di questi.

Il distretto vulcanico sabatino inizia la sua attività più

di 600.000 anni fa, contemporaneamente agli altri distretti alcalino

– potassici del Lazio. Il panorama su cui si edificano i vari

centri esplosivi del distretto è quello di una vasta area pianeggiante

largamente occupata dai sedimenti argilloso – sabbiosi del Plio

– Pleistocene, limitati a occidente dai rilievi sedimentari dei

monti della Tolfa e dai domi acidi dei distretti Tolfa – Ceriti

– Manziana la cui attività era da poco terminata. Verso

oriente la vasta piana era limitata dai rilievi sedimentari meso –

cenozoici del Monte Soratte e, più a S, dei Monti Cornicolani.

Dati i sondaggi profondi effettuati dall’ENEL – AGIP a scopo

geotermico indicano che quasi al centro della piana, poco a SE dell’attuale

conca del Lago di Bracciano, in corrispondenza dell’area di Baccano

– Cesano, era presente una piccola dorsale sedimentaria costituente

un alto morfologico del substrato sedimentario meso – cenozoico

(alto strutturale di Baccano – Cesano). Questa dorsale si trova

attualmente sepolta circa 200m sotto la copertura vulcanica.

L’attività di Stracciacappa, a carattere fortemente esplosivo,

è stata determinata dall’interazione del magma con gli

acquiferi regionali mobilitati in seguito al collasso post – eruttivo

dell’apparato centrale di Sacrofano – Baccano, immediatamente

ad Est. Stracciacappa, infatti, è stato attivo contemporaneamente

a numerosi altri centri durante le ultime fasi esplosive del vulcanismo

sabatino, tra 0.08 e 0.04 m.a. fa.

Il fondo del cratere di Stracciacappa, di forma quasi perfettamente

circolare e con un diametro di circa 0,5 km, è posto circa 30

– 40 m al di sotto del livello medio della campagna circostante.

I prodotti si estendono regolarmente intorno alla conca per una distanza

massima di 1,5 km, ricoprendo un’area di 6 km2. Le migliori esposizioni

sono visibili sul lato nordorientale del cratere (la zona su cui si

è rilevato sono sul lato nordoccidentale del cratere), il cui

orlo appare perfettamente conservato, mentre sul lato meridionale i

depositi risultano mascherati o interstratificati con i prodotti degli

altri centri esplosivi coevi, come ad esempio Martignano. Per la maggior

parte della loro estensione le cineriti di Stracciacappa poggiano sulla

IV unità idromagmatica di Baccano immediatamente a SE e sui prodotti

di Martignano a SW. Nel settore occidentale i depositi delle ultime

fasi esplosive di Stracciacappa sono coperti da altre piroclastiti idromagmatiche

provenienti dai centri di La Conca e Polline.

La sequenza stratigrafica dei prodotti emessi da Stracciacappa presenta

alla base prodotti di ricaduta lapillosi in banconi intercalati a livelli

cineritici sottili. Ai prodotti di ricaduta si intercalano banconi di

prodotti caotici e massivi ricchi in litici. Al di sopra si riconoscono

degli episodi cineritici a stratificazione incrociata e strutture da

impatto intercalati a cineriti grossolane ricche in litici del substrato.

Dopo un piccolo paleosuolo si hanno eventi esplosivi che hanno portato

alla deposizione di cineriti fini ricche in litici caratterizzate anche

da lapilli accrezionari. Il paleosuolo separa due episodi idromagmatici

ben distinguibili: l’episodio sottostante presenta una successione

di livelli ben netta in cui è possibile distinguere bene i livelli

con stratificazione incrociata, quelli massivi e quelli a laminazione

parallela. La granulometria dei livelli cineritici è più

grossolana e non ci sono lapilli accrezionari. L’episodio soprastante

il paleosuolo è molto più caotico, senza distinzioni nette,

vi sono molti lapilli accrezionari e l’ampiezza delle antidune

è molto superiore.

È stato calcolato un volume totale di materiale emesso pari a

circa 0,32 km3; questo è un valore minimo, in quanto il metodo

usato per calcolarlo tiene conto essenzialmente della distribuzione

attuale degli spessori senza tener conto di fenomeni di erosione. Utilizzando

un altro metodo di calcolo si ottiene un valore di 0,78 km3, che può

essere considerato un limite massimo. Sono stati usati anche altri metodi

di calcolo, e alla fine si è giunti alla conclusione che i valori

ottenuti sono confrontabili, permettendo di stimare un volume di materiale

emesso dal cratere di Stracciacappa in media di 0,61 km3, valore che

con buona approssimazione può essere considerato attendibile.

Le analisi granulometriche hanno permesso di distinguere tre gruppi

di sedimenti differenti, sia per modalità di trasporto che di

sedimentazione. Il primo gruppo corrisponde ai sedimenti provenienti

da livelli cineritici a laminazione incrociata, prevalentemente fini.

Il secondo gruppo corrisponde ai sedimenti provenienti sia da livelli

non gradati e non classati che da livelli a laminazione parallela. Il

terzo gruppo comprende sedimenti provenienti dai livelli di fall e flow,

tutti con caratteristiche analoghe, generalmente fini. Sono meglio classati

i campioni idromagmatici rispetto a quelli dei livelli di ricaduta e

di colata piroclastica. A loro volta sono meglio classati i campioni

di colata che quelli di ricaduta. Questo può essere dovuto al

fatto che i livelli di ricaduta della serie stratigrafica di Stracciacappa

rappresentino depositi stromboliani costituiti da lapilli subsferici

debolmente vescicolari in una matrice vetrosa cineritica, come spesso

osservato in vulcani con attività transizionale da stromboliana

a idromagmatica. La presenza d’acqua dovrebbe essere un fattore

determinante per la loro formazione. Probabilmente i livelli di colata

piroclastica rappresentano dei depositi dovuti o al rotolamento delle

piroclastiti sul pendio del cono vulcanico o delle piccole colate piroclastiche

a chiusura di ogni ciclo esplosivo. La presenza ricorrente di livelli

a laminazione parallela alla loro base sembra confermare questa ipotesi.

La maggior parte dei litici è costituita da frammenti lavici

a composizione sia leucititica che fonolitico – tefritica, appartenenti

probabilmente alle colate di lava sottostanti la serie piroclastica

di Stracciacappa, frammenti del substrato sedimentario per lo più

di natura arenacea e frammenti cartonatici. Le particelle vetrose mostrano

composizioni variabili da fonoliti a fonoliti – tefriti. La frazione

cristallina è costituita da cristalli e frammenti cristallini

di leucite, pirosseno, sanidino, plagioclasio calcico e biotite. Il

contenuto in cristalli aumenta notevolmente nelle classi a granulometria

minore e si avvicina allo zero per quelle a granulometria maggiore.

METODO DI RILEVAMENTO

Poiché

si è lavorato esclusivamente nei prodotti vulcanici del centro

eruttivo di Stracciacappa si è usato il metodo di rilevamento

litostratigrafico.

RILEVAMENTO

GEOLOGICO - STRATIGRAFICO

Alla base

della serie eruttiva di Stracciacappa, come si è potuto osservare

da un ottimo taglio dietro una stalla che ha permesso di avere una visione

d’insieme, vi sono i prodotti di quella che si è deciso

di chiamare “prima unità eruttiva” di Stracciacappa.

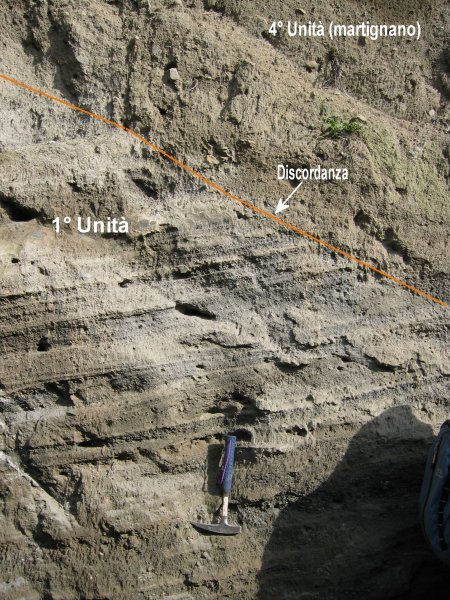

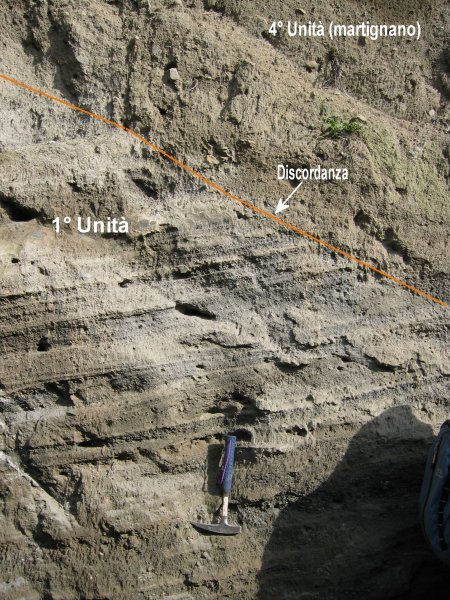

| Foto

1: un ottimo taglio che permette di avere una visione d'insieme

sui prodotti della Prima Unità eruttiva di Stracciacappa. |

Di tale

unità non possiamo vedere la base, e la prima osservazione che

si può fare alla base del taglio artificiale consiste nella presenza

di un livello scoriaceo di base seguito da una alternanza di strati

cineritici e lapillosi. Uno strato lapilloso tipo ha in media uno spessore

di 50cm e presenta stratificazioni al suo interno L’80% sono clasti

juvenili arrotondati e non vescicolari di 5 – 8 mm di diametro.

I litici sono costituiti da basalto con leucite e pirosseni, tufo piperino,

clasti scuri vescicolari. Rari sono i clasti calcarei. Si trovano comunque

frequenti cristalli di pirosseno, a volte alterati. Procedendo verso

l’alto nell’unità aumentano i litici di dimensioni

maggiori dei lapilli e il contenuto in litici in generale e inoltre

i livelli lapillosi sono più spessi alla base e decrescono di

spessore verso l’alto, mentre aumenta lo spessore dei livelli

cineritici. In un’altra parte del taglio si è potuta osservare

bene una discordanza tra i prodotti della detta prima unità e

i prodotti di un’altra unità, che poi si è deciso

di chiamare “quarta unità” e facente capo al centro

eruttivo di Martignano, che la sovrastano. Il taglio ha anche permesso

di apprezzare la presenza di stratificazioni incrociate all’interno

della prima unità, anche se la stratificazione è prevalentemente

pianoparallela.

| Foto

2: nel taglio è evidente la giacitura discordante

della Quarta Unità sulla Prima Unità. |

Sopra i

prodotti della prima unità si incontra uno strato di spessore

intorno al metro molto più competente dei depositi sottostanti.

Il materiale componente lo strato è di tipo cineritico, vescicolato.

La maggiore competenza dello strato è dovuta al processo di zeolitizzazione

Si è deciso di porre tale strato al tetto della prima unità,

dato che è seguito da depositi simili a quelli della prima unità,

ma da essi distinguibili. Si è deciso di metterlo al tetto perché

evidenzia la conclusione dell’aumento progressivo in acqua nell’eruzione,

che si evince dai depositi della prima unità.

| Foto

3: sopra i prodotti della Prima Unità si incontra

il livello zeolitizzato, che ne rappresenta il tetto. |

Al di sopra

del livello zeolitizzato si passa ai prodotti della seconda unità.

Sono simili ai prodotti della prima, quindi indice di modalità

eruttive simili, ma aumenta di molto la presenza di litici sedimentari,

anche calcarei, soprattutto in tre livelli principali distinti, e aumentano

in generale le dimensioni e la quantità dei litici lavici. Sempre

nella seconda unità si notano strutture dunari e l’inizio

della presenza di blocchi lavici trasportati di grandi dimensioni, indice

di una notevole densità del flusso. Si trovano anche strutture

da impatto. La stratificazione, a tratti pianoparallela, è però

soprattutto incrociata a basso angolo.

Risalendo ancora nella serie dei prodotti eruttivi di Stracciacappa

si incontra un livello con grandi litici, che può essere preso

come il limite tra la seconda e la terza unità. La sovrastante

terza unità è molto ricca in grandi litici, anche di bombe

di dimensioni ragguardevoli, spesso in matrice cineritica. Sono presenti

dune e strutture da impatto. I blocchi sono spesso trasportati. I livelli

cineritici sono più spessi di quelli lapillosi, il che indica

un deposito tipo surge. La stratificazione è incrociata, ma i

depositi della terza unità perdono in parte una organizzazione

in strati.

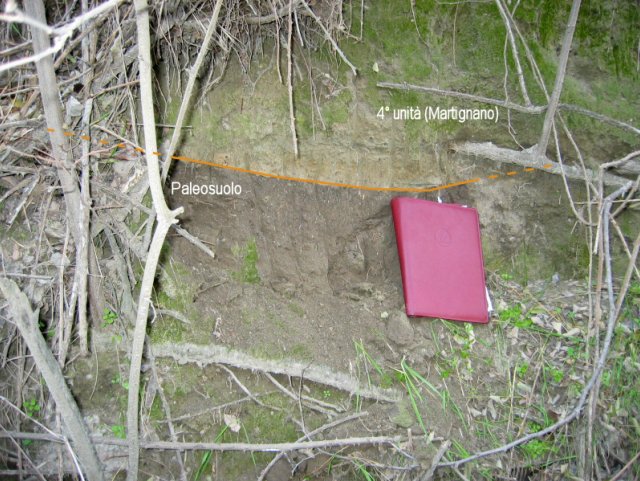

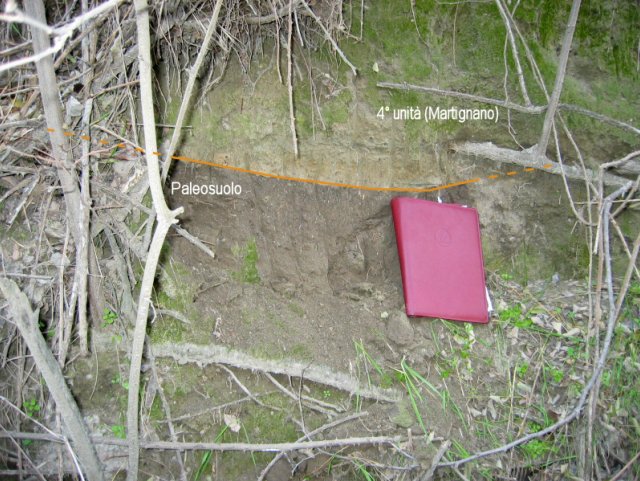

| Foto

4: si nota bene il piccolo paleosuolo sovrastato dai prodotti

della Quarta Unità. |

Procedendo

ancora in alto nella serie si incontra, sopra i depositi della terza

unità, un paleosuolo di spessore decimetrico. Il paleosuolo stesso

è stato preso come limite tra la terza e la quarta unità,

che si trova sopra. Tutti i prodotti che si trovano sotto il paleosuolo

appartengono ad un’unica eruzione. I depositi soprastanti invece

sono ascrivibili alla quarta unità, già osservata peraltro

nel primo stop in discordanza rispetto alla prima unità. Qui

questi depositi sono in contropendenza rispetto a quella osservata al

primo stop. Sono cineriti fini ricche in litici caratterizzate da una

organizzazione molto più caotica, senza distinzioni nette. Vi

sono molti lapilli accrezionari, inclusi sienitici e l’ampiezza

delle antidune è molto superiore. Questa quarta unità,

come già detto, è del centro eruttivo di Martignano.

Successivamente si sono percorse altre due strade che scendendo verso

il fondo del cratere hanno permesso l’osservazione delle tre unità

descritte sopra. Queste si presentano similmente alla prima strada,

con piccole differenze. Nella seconda strada lo spessore dello strato

zeolitizzato preso come limite tra la prima e la seconda unità

è maggiore. Nella terza unità inoltre si notano evidenti

strutture da flusso. Nella terza strada, ancora nella terza unità

vi sono numerosi grandi blocchi trasportati. Ancora nella terza strada,

infine, si può osservare una lente di prodotti della quarta unità

(Martignano) isolata sui prodotti della terza unità.

OSSERVAZIONI

RELATIVE AL RILEVAMENTO GEOLOGICO – STRATIGRAFICO

·

L’alternanza di strati cineritici e lapillosi caratteristica della

prima unità suggerisce una attività pulsante di Stracciacappa,

dovuta probabilmente all’interazione con una falda.

· Sempre nella prima unità, la presenza di cristalli è

indice di un certo gradi di cristallizzazione nella camera magmatica.

· Ancora nella stessa unità l’andamento dei depositi,

che evidenzia verso l’alto un aumento dei litici di dimensioni

maggiori dei lapilli e del contenuto in litici in generale e inoltre

il maggiore spessore dei livelli cineritici, suggerisce una iniziale

minore interazione acqua – magma, interazione che via via aumenta

salendo nel deposito.

· Il processo di zeolitizzazione, che rende così particolare

lo strato al tetto della prima unità, salda il deposito in caso

di un eccesso di acqua nella nuvola eruttiva e quindi è dovuto

ad una forte interazione del vetro con l’acqua.

· La maggiore presenza di litici sedimentari nella seconda unità

è indice di un approfondimento del livello dell’eruzione,

che va ad interessare anche le litologie carbonatiche site in profondità

sotto l’apparato.

· La presenza di grossi litici trasportati nella terza unità

è indice di un forte aumento della densità del flusso.

· Il fatto che, ancora nella terza unità, i depositi perdano

in parte una organizzazione in strati, è riconducibile alla presenza

d’acqua in gran quantità, con sovrapposizione delle pulsazioni

dell’eruzione e ulteriore approfondimento del livello eruttivo.

· Il paleosuolo che si trova sopra la terza unità è

indice di una stasi nell’attività.

· La presenza della lente di prodotti della quarta unità

(Martignano) isolata sui prodotti della terza unità testimonia

il fatto che la quarta unità si è deposta sopra le unità

di Stracciacappa, coprendole completamente.

CONCLUSIONI

Stracciacappa

rappresenta un esempio tipico di tuff ring la cui attività idromagmatica

“dry” si è trasformata in “wet” nelle

ultime fasi del suo ciclo esplosivo. La distribuzione delle isopache

dei suoi prodotti e i relativi volumi calcolati testimoniano la sua

limitata capacità esplosiva. I depositi suggeriscono un rapido

raffreddamento del magma prima della sua essoluzione a giorno. Ad una

prima fase di attività a bassa energia con livelli di ricaduta

e piccole colate piroclastiche segue una fase con maggiore energia esplosiva

testimoniata dai primi livelli a stratificazione incrociata. Dopo una

breve stasi l’attività riprende con ancora maggiore esplosività.

Gli ultimi episodi esplosivi idromagmatici presentano infatti un grado

di frammentazione maggiore e un più alto contenuto in litici,

anche del substrato carbonatico. Quest’ultimo dato si può

spiegare sia con una maggiore interazione magma – acqua, sia,

più probabilmente, con un approfondimento del livello esplosivo,

ipotesi confermata dall’aumento dei litici carbonatici appartenenti

alla parte più profonda della serie sedimentaria sottostante

nei livelli più alti della serie stratigrafica di Stracciacappa.

La natura dei terreni al di sotto delle vulcaniti e il loro assetto

strutturale in questo settore sembra suggerire che l’attività

di Stracciacappa sia legata all’interazione di un magma profondo

che risaliva lungo fratture a carattere regionale con acquiferi di limitata

portata, contenuti nelle unità flyschoidi. Dopo un breve stato

di quiescenza evidenziato dal paleosuolo i prodotti di Stracciacappa

sono stati coperti dai prodotti del vicino centro eruttivo di Martignano,

identificabili con la quarta unità.

BIBLIOGRAFIA

D. DE RITA,

G. ZANETTI – Caratteri vulcanologici e deposizionali delle piroclastici

di Stracciacappa. Mem. Soc. Geol. It., v. 35, 1986.

SOCIETA’ GEOLOGICA ITALIANA – Guida geologiche regionali

– Lazio. Be-Ma editrice.

TORNA

A HOME

TORNA

A LEZIONI DI GEOLOGIA

|